Hexenbruch

Die sog. Kaiserstraße

Der Geschichte der Festung Marienberg kann man entnehmen, dass der

Hexenbruch im Jahre 1712 wohl Schauplatz eines politischen ,,Ereignisses“ war. Im Januar des Jahres 1712 kam Kaiser Karl VI., von der Frankfurter Wahl und Krönung auf dem Weg zurück nach Wien, auf Einladung des Fürstbischofs Greiffenklau nach Würzburg. Nachdem ein direkter Fahrweg von Waldbüttelbrunn (seit 1615 Poststation an der Postlinie Frankfurt – Nürnberg) über Kaiserstraße – Hexenbruch – Hexenbruchweg (heute so genannt) nach Würzburg führte, kann wohl mit einiger Sicherheit angenommen werden, dass die kaiserliche Fahrt über den Hexenbruch ging. Wiederum aus der Festungsgeschichte stammt das nächste bekannte Ereignis, in dessen Zusammenhang der Name Hexenbruch auftaucht. Vom 29.11.1800 bis zum 31.12.1800 belagerten die Franzosen die Festung und beschossen sie auch. Von Hexenbruch, Nikolausberg und Himmelspforten feuerten sie an manchen Tagen über tausend Schuß auf die Burg ab. Am 27.12.1800 um 5.45 Uhr wagten die Festungsbesatzer einen Ausfall. Sie stürmten mit 150 Mann auf den Hexenbruch, zerstörten die Batterie und verfolgten den Feind mit lebhaftem Flintenfeuer. 1813 lagerte an der „Kaiserstraße“ im nahen Wald ein Teil des Heeres Napoleons I. auf dem Zug nach Leipzig. Es sollen lauter junge Burschen im Alter von 16 – 17 Jahren gewesen sein; Napoleon selbst soll sie „seine Kinder“ genannt haben. Später wurden dort französische Münzen mit dem Bildnis des Kaisers gefunden. Der Kaiser selbst kam dreimal nach Würzburg, am 02.08.1806, am 13.05.1812 und am 02.08.1813

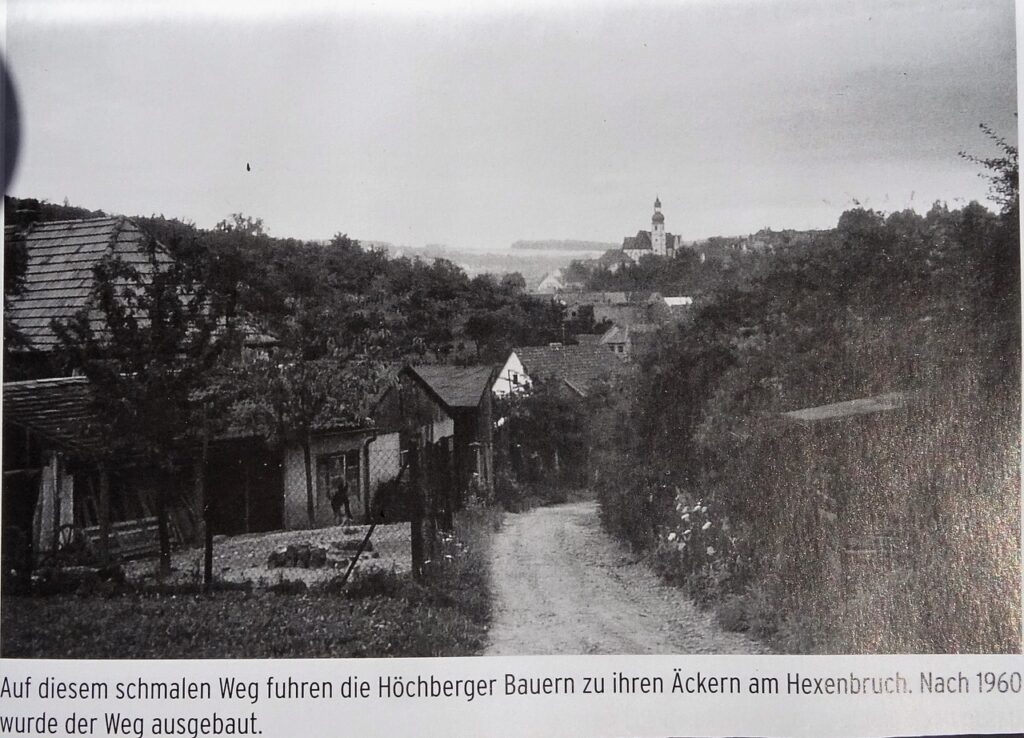

Bild: Hexenbruch. „Kaiserstraße“

Text zum Bild: „Kaiserstraße“ nach Waldbüttelbrunn führend

Quelle: Gerd Mayer (privat)

Entstehungsgeschichte des Namens

Nach einer 100-jährigen „,hexenfreien“ Zeit, fiel 1749 die Nonne und Subpriorin des Klosters Unterzell, Maria Renata Singer dem wiederaufflammenden Hexenwahn zum Opfer. Der Richtplatz lag auf der Mittleren Bastei gegen Höchberg zu, anschließend verbrannte man ihre Leiche auf dem späteren „,Hexenbruch“ am Waldrand. Der genaue Ort ist

nicht bekannt. Der Jesuitenpater Friedrich von Spee führte in seiner Schrift ,,Cautio criminalis“ eine Zeitenwende dieses Aberglaubens herbei. Ihm zum Gedächtnis wurde am Hexenbruch eine Stichstraße nach seinem Namen benannt. Der Name Hexenbruch wurde erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts verwendet.

Die Steinbrüche – Friedrich Buchner

Über den Gründer der großen Würzburger Baufirma und Besitzer eines

großen Höchberger Steinbruchs, Friedrich Buchner, schreibt Th. Memminger

1921: Friedrich Buchner, Baugeschäft, gegründet von Fritz Buchner. Genannter kam als Staatsbauassistent zur Erbauung des Hauptbahnhofes 1865/66 nach Würzburg. Als die Festungseigenschaft aufgehoben wurde, entstand rege Bautätigkeit. Buchner verließ den Staatsdienst, um sich selbständig zu machen. Es folgten weitere Großbauten wie Brücken,

Staudämme für E-Werke und in Würzburg die Zeller Quellenstollen.

Das Pulvermagazin auf dem Hexenbruch

Der Höchberger Chronik kann man entnehmen: Im Jahre 1816 wurde durch den bayerischen Major Streiter mit einem Kostenaufwand von 10.000 Gulden ein Pulvermagazin mit Wachhaus und Laboratorium auf dem Hexenbruch

erbaut.

Der Fabrikerweg

„Auch Höchberger fanden Arbeit und Brot bei „Koebau“. Das bedeutete, sechsmal in der Woche morgens über den Hexenbruch, dann den Fabrikerweg, auch Zeller Weg und Schwarzer Weg genannt, zur Arbeitsstelle zu laufen und abends nach getaner Arbeit heimzulaufen, später fuhren auch manche mit dem Fahrrad. 1927 haben etwa 150 Höchberger bei Koenig & Bauer gearbeitet. Eine Frau erzählt: „1946 bekam ich eine Lehrstelle als Industriekaufmann bei Koenig & Bauer in Zell. Ich wohnte bei meinen Eltern in der Kister Straße. Zur Arbeitsstelle mußte ich laufen und brauchte in der Frühe 1 1/4 Stunden. Nach Hause war es etwas mühevoller, die Koenigsanlage von der Frankfurter Straße zur Zeller Waldspitze ist so steil. 20 – 30 Leute liefen damals durch den Wald zur Arbeit. Ich fand immer jemanden, dem ich mich anschließen konnte. Nach der Lehre kaufte ich mir von meinem ersten Lohn, der 90 Reichsmark betrug, ein gebrauchtes Fahrrad.“

Weitere ausführliche Informationen von Paul Öhring sind zu finden unter:

http://www.oehring.net/hexenbruch/11.html

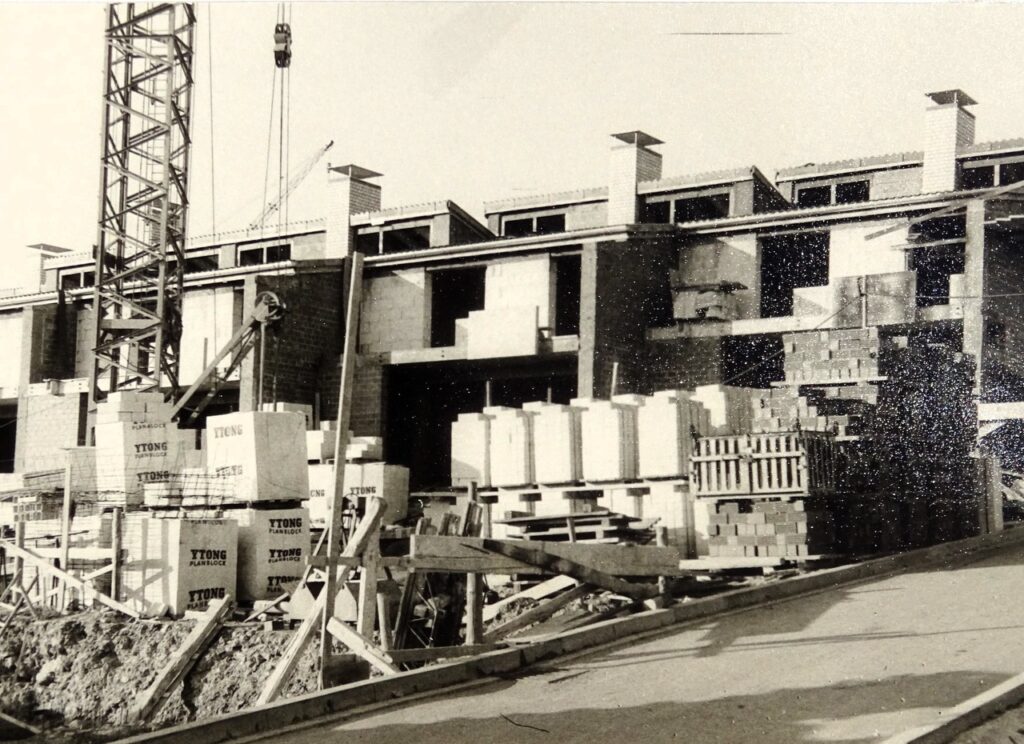

St. Norbert

Am 08.12.1967 wurde eine Kirchenstiftung St. Norbert durch Bischof Josef Stangl errichtet und Albin Lieblein 1971 mit der Seelsorge im Neubaugebiet am Hexenbruch beauftragt. Die Gründung einer Pfarrgemeinde in den Jahren 1976/77 wurde nötig, nachdem auch schon ab 1969 ein Schulzentrum, später Kindergarten und ein Pfarrheim erbaut wurden und immer mehr Menschen in die DERAG- Reihenhäuser zogen.

Bild: Baustelle DERGA Hexenbruch

Quelle: Gemeindearchiv

Mit Pfarrer Walter Lederer und dem damaligen Bischof Dr. Paul Werner Schele wurde am 10.10.1982 unter großer Anteilnahme der Bevölkerung die Pfarrkirche St. Norbert eingeweiht und damit auch die Trennung von der

Mutterpfarrei Mariä Geburt vollzogen.

Quelle: Höchberger Lesebuch S. 84 ; Hexenbruch Höchberg, Wikipedia;

Bild: Einweihung St.. Norbert am 10.10.1982

Quelle: Heimatbuch und Chronik Richard Kaner

Die Seen auf dem Hexenbruch gibt es zwei Straßen, deren Namen sich auf Seen beziehen, den Allerseeweg und den Seeweg.

Der „Allersee“

Die Bezeichnung „Allersee“ bedarf einer näheren Erklärung. Die Flur „Allersee“ lag am Waldrand, nördlich der Kaiserstraße. Martin Wilhelm schreibt: «Der Flurname Allersee bedeutet „See am All“ (Allmende, gemeindeeigene Fläche, hier höchstwahrscheinlich Weideland). In der Flur „Allersee“ bei der Kaiserstraße liegt eine flache Vertiefung, in der sich Wasser sammeln konnte. (Im Bereich Waldrand – Kaiserstraße ist es heute oft noch sehr feucht.) Vermutlich ist der dort vorhandene Tümpel durch die intensivere Landwirtschaft in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts verschwunden. So sind im Katasterplan von 1834 im ganzen Gebiet „Wallersee“ nur Ackerflächen mit Katasternummern eingezeichnet. Der Flurname hat sich erhalten, der See scheint bereits seit längerer Zeit nicht mehr zu existieren. Übernommen wurde dieser Name „Allersee“ für einen anderen, jüngeren See, an der Nordseite des des heutigen Allerseewegs gelegen (gegenüber der Bushaltestelle „Norbertstraße“), entstand nach strengen, schneereichen Wintern ebenfalls ein kleiner See. Beim Vergleich von Plänen aus unterschiedlichen Jahren kann man verfolgen, warum sich dort Wasser sammeln konnte: Das im Pulvermagazin stationierte Militär verlegte zwischen 1870 und 1900 den Weg, der nach Waldbüttelbrunn führte. Dabei wurde eine Geländesenke zur Wegbegradigung aufgefüllt. Dadurch entstand eine Mulde, in der sich ein „Frühjahrssee“ von etwa 15 m x 25 m bilden konnte. .In den 30er und 40er Jahren nutzten etliche Gartenbesitzer in der Nähe das Wasser des Sees zum Gießen ihrer Anpflanzungen, manchmal bis Mitte Mai.

Ein Holzsteg, der immer wieder verlängert wurde, half dabei. Mir ist aus dieser Zeit außerdem noch in Erinnerung, daß mein Freund Hans und ich mit einem Floß auf dem See gefahren sind.“ (Paul Öhring)

Bild: „Karwinkel Straße“